【学术交流】理论的力量,引领我们走向更宽广处丨“理论的力量——在儿童教育变革中反思与展望”主题研讨会在我校成功召开

7月的桂林,刚结束一场连绵许久的雨,重回蓝天碧水,云卷云舒。在这美丽的山水之城,一场“理论的力量——在儿童教育变革中反思与展望”主题研讨会如约召开。

此次研讨会由中国学前教育研究会学前教育基础理论专业委员会主办,我校教育学部承办。会议围绕“理论的力量——在儿童教育变革中反思与展望”,聚焦“儿童·时代”“传统·反思”“跨界·生成”“实践·对话”等议题,展开了广泛讨论与深入交流。

教育学部常务副部长叶蓓蓓教授

主持开幕式

出席本次研讨会的领导和专家有我校教授、中国学前教育研究会理事长侯莉敏,浙江师范大学教授、中国学前教育研究会副理事长秦金亮,教育部中学校长培训中心主任、华东师范大学教授李政涛,南京大学教授贺晓星,南京师范大学教授、中国学前教育研究会学前教育基础理论专业委员会主任黄进,《学前教育研究》编辑部副主任刘向辉、华南师范大学教授杨宁、西南大学教授杨晓萍、南京师范大学副教授郭良菁、杭州师范大学教授高振宇、南京师范大学副教授张永英等。我校出席研讨会开幕式的领导和老师有校党委常委、副校长黄晓昀,教育学部党委书记蓝廖国,教育学部副部长、教师教育学院院长杨茂庆,教育学部党委副书记、纪委书记苏宝,副部长张姝玥、刘远杰,部长助理陈燕勇。开幕式由教育学部常务副部长叶蓓蓓教授主持。来自全国各地的代表在线上线下参加了会议。

我校党委常委、副校长黄晓昀致欢迎辞

开幕式上,我校党委常委、副校长黄晓昀致欢迎辞,对与会嘉宾、学者和参会代表们的到来表示热烈欢迎。黄晓昀副校长首先介绍了我校的发展情况。她说,我校是教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校,是广西重点支持建设“国内一流大学”的高校;同时还是广西唯一拥有本硕博完整学前教育人才培养体系的高校;我校学前教育专业创设于1992年,是广西高校创新创业改革示范专业、广西首批优势特色专业和广西本科高校特色专业;当前学校正以党的二十大精神为指引,努力建设国际知名、教师教育特色鲜明的国内一流大学。她强调,高质量的学前教育是构筑高质量教育体系的根基,而建设具有中国特色的学前教育基础理论话语体系是回应社会和时代需求的重大使命;教育理论的生产既离不开传承也呼唤着创新,扎根实践的行动者在教育变革中的思考和创造也需要表达和分享。她希望通过本次研讨会,能够集合各位专家学者的力量,为构建学前教育基础理论话语体系、增强学术交流与智慧共享等方面发挥积极作用,为促进学前教育基础理论的发展贡献卓越智慧,不断开创学前教育专业建设的新局面。

南京师范大学教授、中国学前教育研究会学前教育基础理论专业委员会主任黄进发表致辞

南京师范大学教授、中国学前教育研究会学前教育基础理论专业委员会主任黄进发表致辞。她首先代表学前教育基础理论专委会全体学术委员向我校表示诚挚的谢意,感谢我校教育学部以及学前教育系为会议提供了全方位的支持,感谢侯莉敏教授为会议的内容策划、资源调度、事务协调做出的无私奉献。黄进主任介绍道,学前教育基础理论专委会成立起始,首任主任刘晓东就将其宗旨定位在“引领教育学走向以儿童为起点、以儿童为目的的道路”。黄进主任指出,首任主任刘晓东注重方法和目的的合一性,他强调“儿童不仅是我们研究的对象,更是与我们一起生活的人;儿童不仅在成人,也在教我们如何成人;儿童不仅在适应着这个世界,也在改造和创造着世界”。黄进主任回顾道,多年来,专委会一直秉持着明确的儿童意识和立场开展学术活动和社会服务。黄进主任提到,中国学前教育的老前辈张雪门先生在战火中离开北平一路南下到桂林创办广西幼师,后又因战火不断迁徙……在他的回忆录里,讲述自己当时的办学过程,常常是谈谈教学原则,又谈谈当地疟疾流行;谈谈教师培养,又谈谈物价飞涨;谈谈课程标准,又谈谈如何在轰炸中逃生。黄进主任总结道:“今天我们在这里,畅谈儿童与未来,传统与过往,学科与跨界,理论与实践。这时空交叠之感,让人恍然若梦。愿我们记取先辈在危难之中仍然坚持为幼小儿童谋取幸福的精神,将我们的热情投注到对儿童和教育的研究之中。”

主旨报告一:教育者如何做好儿童研究

李政涛

华东师范大学教授

01/“儿童问题”是原点性问题

“儿童研究”是教育研究中的基础性研究、前提性研究。人的成长与发展,是从儿童期开始的,所有面向人的教育及其研究,都需要回到“儿童”。“儿童问题”成为教育学世界中的原点性问题,因而是基础问题、基本问题,是绕不过去的问题。当下的教育研究,需要重新树立“儿童研究”在教育研究世界中的地位,让其从幕后走向前台,边缘走向核心,成为所有教育研究者和实践者的共同专业、共同视野。

02/如何做好儿童研究?

做好儿童研究需要解决三个方面的问题。一是成人化,即无儿童感的儿童研究;二是抽象化,即无生境感的儿童研究;三是空心化,即无文化感的儿童研究。如何做?

要改变“研究立场”,在“儿童立场”中研究儿童。从“成人立场”转换为“儿童立场”,从“教师立场”转换为“学生立场”。而这种转换无疑是困难的,其原因在于研究者对儿童精神世界,或者儿童生活缺乏切身切实的了解和认识,从而漠然、疏远,甚至无知。症结和根由在于教师缺乏对“儿童宇宙”的惊异之心和敬畏之心。

要改变“研究场所”,在“具体的生境”中研究儿童。相比于传统的“书斋中的儿童研究”“图书馆中的儿童研究”“实验室中的儿童研究”,当前最缺乏的是“田野中的儿童研究”,是叶澜先生所言的“生境中的儿童研究”。我们要进入到具体而微的儿童生境中去探究儿童在教育中成长的奥秘,改变“没有具体生境的儿童研究”。我们要在“时代生境”中、在“自然生境”中、在“学校生境”中、在“家庭生境”中读懂儿童。

要改变“研究方式”,在“综合融通”中研究儿童。作为研究对象的“儿童”的复杂性,决定了任何单一学科的研究范式和研究方法,都难以穷尽和涵盖,为此需要“复杂思维”,需要“混合方法”,需要不同研究方法之间的综合融通。它倡导研究者打破成见,拓宽视野,改变原有的思维习惯和研究习惯,养成“融通自觉”。将对于儿童的宏观研究(时代与社会生境中的儿童)、中观研究(学生生境中的儿童)和微观研究(脑神经视野下的儿童)融合起来,这样的儿童研究,才有可能成为交融了理论与实践,富有介入力、影响力和生长力的“好的儿童研究”。

主旨报告二:儿童研究与社会学理论的力量

贺晓星

南京大学教授

01/当用社会学的思路思考儿童与教育

一本名为《山彦学校》的学生作文集,产生了席卷一个国家的巨大反响。在现实主义层面的惊叹和感动之外另有一种值得我们回味的震撼。震撼来自于对儿童生活所体现出来的自然主义,以及伴随着与儿童这种自然主义的碰撞而产生的对何谓真正的儿童的反思。

基于社会学的思路,《山彦学校》的文本特点对儿童学研究有何启示?最重要的是不轻易作“价值判断”,努力去思考重新认识儿童的可能性。对儿童的研究应思考我们是否进入儿童的世界,儿童对社会的感觉和理解力要比大人想象中更复杂。当我们思考何谓儿童、何谓教育时,要去思考这样的认识与我们当下生活着的时代、生活着的世界又有怎样的联系。

02/何谓“社会学理论的力量”

何为理论?理论是围绕现象而不是问题的原理展开的一套解释话语。社会学理论重在理解什么是“社会”,以及作为社会基本构成要素的人的行为和互动关系,如成人与儿童的关系。社会学理论的力量体现在哪里?最重要的体现在对于现象的透彻的解释,即“透过现象看本质”,颠覆种种的“天经地义”“不证自明”。

如何“透过现象看本质”?特别值得谈到的有两点。一是研磨放大镜(显微镜),即通过特定的、有效的概念、视角与方法进行研究;二是对“现象与本质”的辩证性思考,要关照“形式”与“文体”,提升能指与所指的意识。

03/社会学理论对于儿童研究的贡献

儿童在学习语言的时候,毫无例外都具有“音声模仿”的特征。儿童对象声词的学习和掌握,按照的是先拟声后拟态的顺序。由此可以推测,象声词的发展,也是按照儿童学习的顺序,经历了从拟声到拟态,从音声模仿到形象描述的过程。

成人的世界,是一个能指/所指相分离的世界,而儿童的世界,是一个能指/所指紧贴在一起的世界,表意与表音连接在一起。我们能不能从这个角度来重新认识儿童,认识儿童的世界(童话、绘本、亲子互动等),认识人/自然、声音/书写这样的二元对立关系?这是一个值得我们思考的问题。

主旨报告三:当前学前教育理论研究的几个命题

侯莉敏

广西师范大学教授

当前学前教育理论研究出现了“百花齐放、百家争鸣”特点,促进了学前教育理论研究的繁荣和发展,为学前教育的实践提供了有力的理论支持。但是,学前教育理论中仍有三个命题需要进一步思考、澄清。

命题一:从“学前教育学”来说

学前教育理论研究需要讨论与思考诸多问题,一是学前教育学三大体系建设,学前教育学科体系强调理论与实践的结合;学前教育学术体系要基于学科特点,形成一系列具有学术价值的研究成果和理论体系;学前话语体系包括专业术语、研究范畴、理论阐述等。二是儿童学研究,儿童学是旨在将医学、儿科学、发展心理学、教育学、社会学等自然科学、社会科学和人文科学结合起来,综合地探究和解决有关儿童的各种问题的综合科学。儿童学在学前教育学体系中具有核心和基础性的地位。三是学前教育实践学,作为一门专注于研究教育实践活动的学科,其研究范畴广泛而深入,旨在通过科学的研究方法和策略,促进儿童的全面发展,提高学前教育的质量和效果。

命题二:从“学前教育体系”来看

学前教育体系建设有三个核心内容,一是学前教育体系本身要解决的发展问题,如教育资源不均衡、基础设施不完善、普及率低等问题;二是幼儿园与小学教育科学衔接问题,包括教育内容存在小学化倾向、幼小衔接单向性、突击性问题;三是托幼一体化,如托育小班化倾向、分担机制、家长配合和政策保障问题。

命题三:面向“学前教育现代化”方向

学前教育现代化建设有两个关键指标,首先是学前教育高质量。学前教育高质量发展的着力点在于:保障普及普惠的高质量学前教育事业发展;重释儿童本位的中国特色学前教育理论体系;为幼儿园教师队伍建设提供支持性环境;实现学前教育资源的供给侧结构性改革;完善幼儿园保育教育质量评估与监测。其次是学前教育法制化,学前教育的实施和发展受到法律的保障和规范,确保儿童的权益得到保障。政府建立了学前教育的监管机制,对学前教育机构进行管理和监督,确保其依法依规开展教育活动。学前教育的发展规划由各级政府制定和实施,旨在确保学前教育的普及和质量提升。

主旨报告四:人工智能时代——人-机共生关系发展的儿童镜像

秦金亮

秦金亮

浙江师范大学教授

01/儿童发展科学的儿童研究视角

儿童研究面对的到底是怎样的儿童?首先,认识理解儿童的应然尺度是“鲜活儿童”,不仅是实验室的儿童、受控制的儿童、机构中的儿童,更是家庭中的儿童、生活中的儿童。其次,认识理解儿童的应然尺度是“完整儿童”,不仅是生物人的儿童、自然人的儿童、社会人的儿童,亦是文化人的儿童、人类发展的儿童。再者,“从分子到社会文化”儿童发展科学的人类发展演化视域,还包括分子水平-细胞水平-组织水平-神经系统水平-微行为-行为与心理-社会微结构-社会文化-个体毕生发展。

当前,儿童发展与保教医融合,学前教育要想研究儿童,必须借鉴一套系统的科学工具、系统的科学体系。针对0-12岁儿童,应当注意促进“儿童”发展的基础—应用—实践转化,形成从思想—理论—实证—行动的良好互动。

02/关系发展系统(RDS)是儿童发展科学的焦点

当代已经到了关系发展系统的时代。关系发展系统是全生命系统的人和他的关联者的关系。关系发展系统的新维度带来“我”在关系发展系统中的不确定性,这展现了人工智能时代儿童与他人的关系进入一个高度复杂的状态。

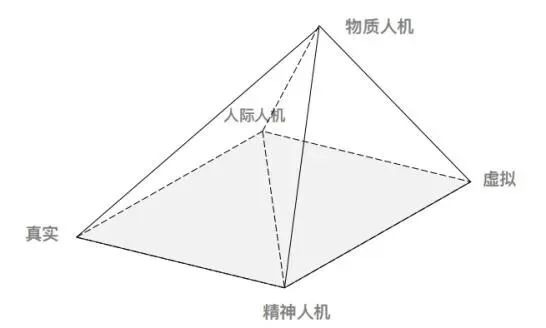

人工智能时代,类脑、智能群落的形成下,展现了由生物智能体向机器智能体,进而向融合智能体发展的进程,推动了人工智能时代人机关系对RDS的充盈。这些智能体与儿童息息相关,主要有智能电视、智能面板、智能机器人和智能宠物等。

03/儿童面对的人-机共生RDS的教育环境

为何要人-机共生?一是受限于人工观察的有限性;二是由于人工观察与智能感知的差异。不过,人工智能时代的儿童感知智能体存在未识智能问题,如儿童感知人形机器人的“恐怖谷效应”。

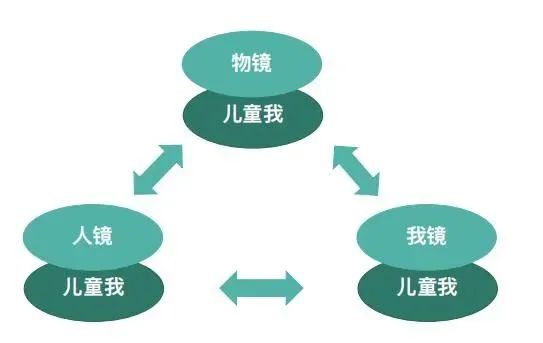

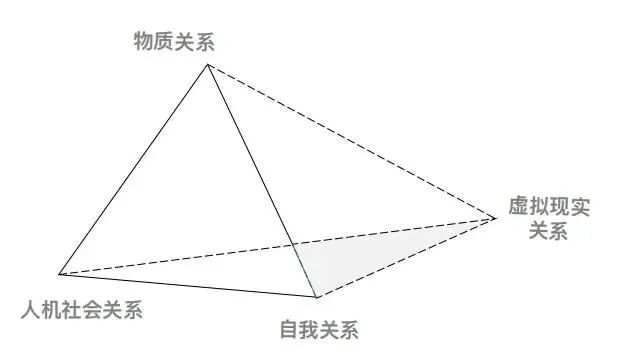

在库利的“镜中我”理论框架下,可以形成三角关系中的儿童镜像;虚拟现实关系的引入,形成四维关系中的儿童镜像;在数字时代形成“虚拟”与“真实”关系发展系统中的“儿童自我”,这一儿童镜像则更为复杂。这一关系发展系统中的儿童镜中我“发展转换”需要关注:

1.发展中三种状态的转变(传统镜中我);

2.发展中人-机互依赖转换过程(人-机关系我);

3.发展中人-机直接镜中我转换(人-机镜中我);

4.发展中人-机虚拟-现实转换间镜中我转换(未识镜中我)。

主旨报告五:人类世的孩子们——多重转型过程中的儿童境遇、心理现实与教育应对

杨宁

华南师范大学教授

01/人类世的孩子们

所谓的“人类世”代表了地球历史和人类历史上一个新的发展阶段,在“人类世”,行为不是由社会体系、文化和知识激发出来的,而是大数据和数字第三持存(心理、经验之外的第三持存)“生产”出来。这一背景对儿童特别是学龄前儿童意味着什么?多重转型过程中儿童的境遇是怎样的?他们正在与自然疏离,与传统疏离,与邻里疏离,并受到数字技术的宰制。

02/多重转型过程中儿童的心理现实

感觉和经验:当下的技术化感知造成了个体感性的贫乏与感觉异化,感性经验贫乏的后果不仅仅是儿童乃至于成人朴素知识的缺失,而且带来一系列儿童身心发展的问题,比如:

注意力问题:数字技术导致了对注意力的过度吸引,从而损害了深度注意力和康德所提到的成熟背后的跨个性化回路,很可能与注意力缺陷障碍和婴儿多动症有关。

情节记忆:情节记忆是个体对自己亲身经历的事件的记忆,由于信息社会(超级工业社会)第三持存的空前发达,在扩展个体记忆的内涵和外延的同时,会不会带来个体情节记忆的混乱?从而影响到儿童的叙事性思维(布鲁纳),影响到儿童自我的整合与建构?

社会情感发育:在数字技术时代,儿童的基本情感发育是如何被影响的?一方面,是数字技术,另一方面,是附近(邻里)的消失,从主体间性的角度看,“我”和“我们”都无法真正被建构,也就是说个体性和社会性是一体两面。

03/教育应对

迈向一种战略性的朴素主义:从中国传统的农耕文明,中国的古代哲学和自然观,福禄培尔的花园隐喻,怀特海的浪漫阶段思想,陈鹤琴先生的活教育理论中我们都可以看到这种总体的、战略性的朴素主义。无论是从我们对儿童早期发展的极为浅薄的了解,还是从学前教育的基础性、启蒙性来看,我们要努力坚持这种战略性的朴素主义。

帮助儿童重建原初性、基础性和生命性的基本联系:必须让儿童“回归”自然,与大自然建立情感纽带,让他们感觉到自己是生活中有能力、积极的能动的人;帮助儿童重建与附近的联系;帮助儿童重建与传统的关系,让孩子们从小就在中华优秀传统文化的熏陶、浸泡中成长,对自己的家乡、文化乃至国家十分自然地产生认同感和归属感。

提倡可持续发展的教育:幼儿是可持续发展教育的自然基础,对未来儿童的关怀是人类的根本问题。这不仅关涉人类的未来,也关涉地球与世界的未来。地球、人类、世界所面临的人类世问题的出路都将可能与人类年轻一代的心灵教育或精神教育有关。创造负熵,走出人类世,需要在精神、社会和技术装置等层面上重建新的心灵形式和行动方式,需要人类的心灵承担对地球、人类、世界的更高的智性责任。

会议掠影

来源:中国学前研究会公众号

编辑:蒋志秀

校对:蒋志秀 项婷婷 陈凤洁

审核:刘远杰 钟学思