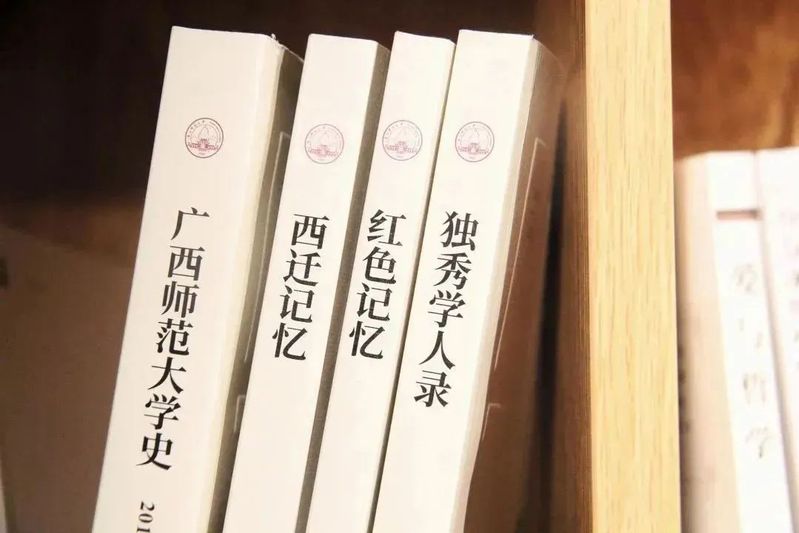

【成果平台】广西师范大学90周年校庆丛书之一《独秀学人录》出版

独秀九秩群星闪耀

八桂大地薪火相传

为了更好地传承历史、启迪未来

广西师范大学90周年校庆丛书之一

由广西师范大学校长贺祖斌作序

广西师范大学文学院/新闻与传播学院黄伟林教授主编

《独秀学人录》在广西师范大学校庆之际发布

以此呈现广西师范大学学术研究的代际承传

岁月更替,华章日新

繁星璀璨,九秩生辉

让我们一起,摊开书页

从字里行间窥见先辈们来时的路

序

文丨贺祖斌

北京大学陈平原教授说:“大学不是一个空洞的概念,而是一个知识共同体,一个由有血有肉、有学问有精神的人物组成的知识共同体。”一年多前,我到广西师范大学出版社集团上海分社调研时,分社总经理刘广汉先生向我谈过他的一个想法,希望组织专家撰写我校办学历史上一些著名教授的故事并予以出版,我很赞同并支持他的想法。想不到这么快,一本由黄伟林教授主编的《独秀学人录》的初稿已经完成。趁暑期有些时间,我把书稿从头到尾拜读一遍,从而被一个个精彩和感人的故事吸引住了。

读史使人明智,鉴往而知未来。1931年冬,广西当局为了发展教育,为乡村教育培养更多的师资力量,邀请当代著名教育家唐现之回广西筹备建校,1932年10月12日,广西省立师范高等专科学校在桂林雁山园成立,成为中国最早的高等师范学校之一。

著名教育家杨东莼作为广西省立师范高等专科学校第一任校长,在就职典礼上说道:“师专是对现有的学校或过去的师范学校革命而产生的——这便是创办师专的特殊的意义。”“师专是建设广西之柱石。”杨东莼校长的办学初心带着革故鼎新的意味,也为学校打下了创新求进的成长底色。

我在重读学校校史时,有一段历史一直在我心中萦绕,那就是在1944年日本侵略军逼近桂林时,广西师范大学的前身国立桂林师范学院为救亡图存,从桂林迁移到柳州丹洲和贵州平越,抗战胜利后返回桂林的这段历史。因此,这些年在我心中始终有一个梦想——重走西迁路。于是,2021年7月暑假,我校组织了师生共同参与的“重走西迁路,再启新征程”——红色校史寻访社会实践活动。通过这次活动,让我对我们的先辈产生了追忆、感慨、敬仰、思考等别样的感情。

追忆,我们的先辈在战火中坚持教学,坚持科研,传播“火种”,谱写了文化抗战、教育抗战的壮歌。感慨,我们中华民族文化的生生不息,历史给了跨省域文化深度交融的机会,也给不同地域人民体验到新文化的猛烈冲击,感受到一种近代文化与教育的脉动。敬仰,在西迁办学路上,有一大批教授在当时的院长曾作忠、教务长林砺儒带领下,团结一致,艰苦奋斗,任劳任怨,无私奉献。他们在战火纷飞的年代,将生死置之度外,在风雨如晦的时期苦苦探寻民族复兴的前途,那是多么艰苦卓绝,是多么勇于担当!他们,是我们的先辈,是我们的教授……

学校发展虽筚路蓝缕,但也十分有幸。1954年,学校自迁徙平越回桂林后,第二次入驻靖江王府办学。桂林靖江王府至今已有600多年历史。比王府年代更为久远的是府中拔地而起、隽秀天成的独秀峰。当年任始安郡太守的南朝文学家颜延之惊赞“未若独秀者,峨峨郛邑间”,独秀峰山名由此而来。独秀峰还镌刻着南宋嘉泰元年(1201年)王正功所作的“桂林山水甲天下”这一千古名句。

清华梅贻琦校长曾说道:“所谓大学者 , 非谓有大楼之谓也 , 有大师之谓也。”从广西省立师专到广西师大,一路风雨离不开大师相伴,如《共产党宣言》首译者陈望道、近代著名法学家张映南、著名教育家林砺儒、农村经济学创始人陈翰笙……这些在历史上赫赫有名的学者,以赤诚的教育初心和严谨的学术研究精神,为这所西南高等教育学府开局创面,广泛传播马克思主义思想,推动学院进步,使其在当时享有“小莫斯科”“西南民主堡垒”之称号,为学校发展做出巨大贡献,奠定了广西师范大学成长的红色基因。在他们的身上,闪耀着弘文励教、追求卓越的教育精神。这犹如一盏明灯,指引着后人学子自强不息、赓续传统。

在广西师大90年的发展历程中,曾四度调整,六次更名,八次迁址,学校搬迁辗转,饱受岁月淬炼,大体经历了四个重要时期——广西省立师范专科学校、国立桂林师范学院、广西师范学院、广西师范大学。每个时期都有一批学人,以知识分子的担当和教育者的情怀,在雁山园中、在西迁路上、在独秀峰下、在育才、在雁山,执教问学,培育学子,书写了学校90年历史的光辉篇章。正因为有了他们,90年的师大底蕴而显得更加厚重,90年的师大精神而显得更加熠熠生辉。

我曾在《大学心语》一书中写道:“学校王城校区的独秀峰,孤峰突起,气势雄伟,有‘南天一柱’之美誉,她是学校‘独秀’精神的文化象征,是广西师大存续发展的文化基因,也是学校精神文化和价值取向的担当。”学校办学90年,逐渐形成“独秀”的大学精神,已成为学校的一种文化符号。“独秀”是具有丰富内涵的广西师大的精神符号,一方面是“独秀”二字因矗立在王城校园里的“独秀峰”而得名,另一方面是当时颜延之在独秀峰下读书岩读书而赋予“独秀”读书的象征意蕴,更重要的是“卓然独立天地间”所传达的“独秀”气质。因此,我认为将学校办学历程中的专家学者称之为“独秀学人”,正是这种精神的体现。

山河不语,岁月流逝。2022年是广西师大的90周年诞辰。在这个值得纪念的特殊时期,校中黄伟林、陈小燕等十余位资深学者,将与广西师大发展密切的31位文化名人、教育名家记录于案,这些生动的文字与翔实史料极具研读价值。编者通过梳理他们的教育经历和学术研究,一方面展现出广西师范大学发展历史和学人的代际传承,另一方面也体现了那个时代中国西南地区近现代高等教育的发展历程。虽然年代已远,但在这些大师身上都折射着独秀学人特有的光芒和温度,唤醒今人记忆,照亮未来之路。

德国学者阿斯曼认为,所谓文化记忆就是一个民族或国家的集体记忆力,所要回答的是“我们是谁”和“我们从哪里来、要到哪里去”的文化认同性问题。任何一种文化,只要它的文化记忆还在发挥作用,就可以得到持续发展。2022年4月,习近平总书记在考察中国人民大学时曾说道:“走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。”“中国特色”和“世界一流”是一对辩证关系,体现了“四个自信”的特性要求和世界大学教育的共性要求,这是中国大学教育发展的方向。根植厚土,传承文明,让大学有人物、有故事、有书香、有回忆,还有爱……这也是我们理想大学的模样。

2012年,学校在80周年校庆之际,将“独秀精神”作为广西师大的精神内核。薪火相传,与时俱进。2022年,广西师大将“独秀精神”的内涵进一步概括为“弘文励教、至臻至善”。如今,《独秀学人录》的出版正是代表着广西师大“独秀精神”的文化传承。让这些流淌的文化记忆,转化为不懈的奋进力量,鼓励大家不忘来路,无畏前途。独秀千年跨越,文脉流转常新,希望“独秀精神”长存,成为当代学人成长底色,为未来发展注入持久深厚的力量。

是为序。

前言

文丨黄伟林

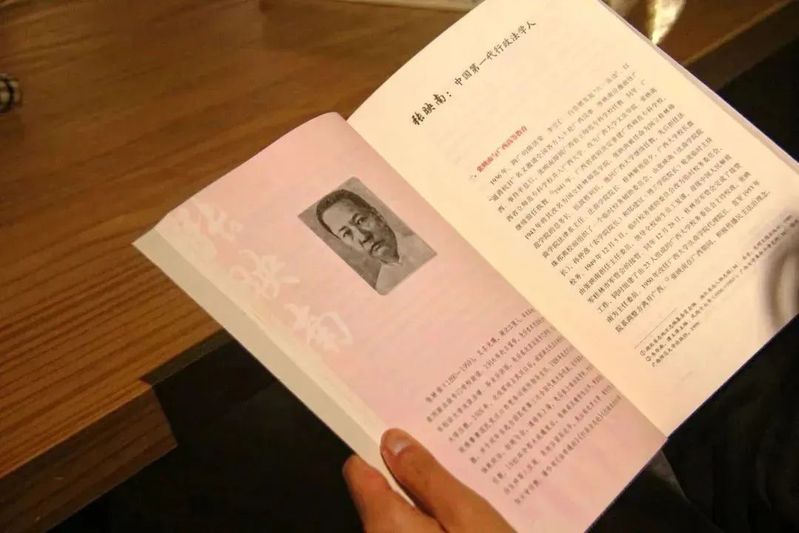

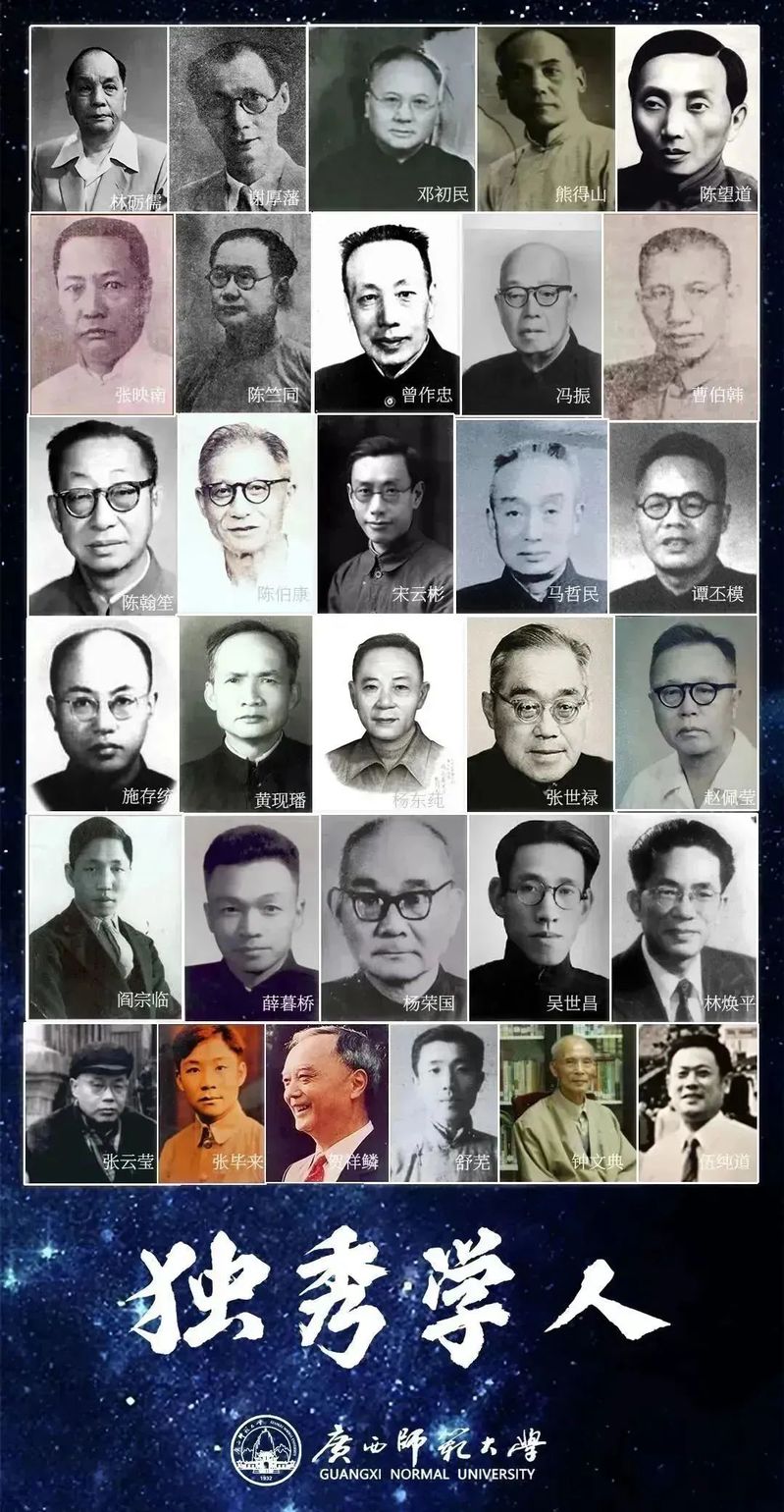

《独秀学人录》这本书收入了林砺儒、邓初民、陈望道、熊得山、张映南、曾作忠、冯振、曹伯韩、宋云彬、陈翰笙、陈竺同、马哲民、谭丕模、施存统、杨东莼、张世禄、阎宗临、薛暮桥、杨荣国、吴世昌、张毕来、舒芜等共31位中国现代学人的学术评传。

这个名单中的人物,有的大名鼎鼎,比如 , 陈望道——《共产党宣言》第一个中文译者,薛暮桥——中国经济学界泰斗……他们的故事,已经成为中国20世纪文化史的共同记忆;有的鲜为人知,比如,熊得山、曾作忠、冯振、曹伯韩。可是,如果我们深入相关的学科就会发现,这些人在其专业领域都是非同寻常的人物。

这些人籍贯不同、经历不同、学科不同,为什么将他们放在一本书里,而且还有一个共同的名号——独秀学人?

这个问题需要从三个维度思考。首先,他们都是中国现代卓有建树的专家、学者,有着共同身份。其次,他们曾经在广西师范大学的前身民国广西省立师范专科学校、国立桂林师范学院和国立南宁师范学院任教,这是他们的共同经历。再次,之所以命名为“独秀”,是因为广西师范大学王城校区有一座著名的山峰——独秀峰。独秀峰有著名的读书岩,是读书学习的好地方,“卓然独立天地间”的摩崖石刻造就了砥砺人格的好环境。“卓然独立天地间”往往被误认为是古代时期对独秀峰形貌的写照,殊不知它是对抗战时期广西担当抗战重任的认可和期冀,无论独秀还是独立,都是正面价值的含义,它也能代表这批学人共同的人文内蕴。

31位学人中,邓初民、熊得山、马哲民、施存统、杨荣国主要从事哲学研究,陈竺同、阎宗临、杨东莼、钟文典主要从事历史学研究,陈望道、曹伯韩、张世禄主要从事语言学研究,冯振、宋云彬、谭丕模、张毕来、吴世昌、舒芜、林焕平主要从事文学研究,张映南主要从事法学研究,陈翰笙、薛暮桥主要从事经济学研究,林砺儒、曾作忠主要从事教育学研究,等等。

20世纪30年代,邓初民、陈望道、熊得山、张映南、马哲民、施存统、杨东莼、薛暮桥曾任教广西省立师范专科学校;20世纪40年代上半期,林砺儒、张映南、曾作忠、曹伯韩、宋云彬、陈翰笙、陈竺同、谭丕模、阎宗临、张世禄、杨荣国、吴世昌、张毕来曾任教国立桂林师范学院;20世纪40年代下半期,冯振、陈竺同、谭丕模、杨荣国、张毕来、舒芜曾任教国立南宁师范学院。

其实,那个年代,在这三所大学任教的学人还有很多,只是因为本书篇幅的关系,我们只选择上述31位学人为其列传。

这些学人为什么选择这三所大学任教?这也是一个值得关注的问题。

邓初民、陈望道、熊得山、张映南、马哲民、施存统、杨东莼、薛暮桥等学人之所以到广西省立师范专科学校任教,与当时的历史背景和他们的思想观念有关。广西省立师范专科学校创办于1932年,正值第一次国内革命战争失败和抗日战争发生这个历史时期。第一次国内革命战争是国共合作的产物,一方面,它取得了北伐战争的胜利;另一方面,它结束于国共分裂。上述8位学人中的陈望道、熊得山、马哲民、施存统、杨东莼、薛暮桥都是早期中国共产党人,但在1927年之后,他们有的与党组织失去了联系,有的脱离了党组织。他们始终保持着马克思主义信仰,是为当时的蒋介石政府所不容的人物。邓初民和张映南虽然不是共产党人,但邓初民认同并传播马克思主义,张映南对蒋介石独裁统治不满。

而当时的广西地方政府对那些不满蒋介石专制政治的文化人,采取了包容的态度,甚至有意识地吸纳这些人到广西工作,为广西出谋划策,培养人才。1932年秋天,广西省立师范专科学校开学,虽然广西本省教育家唐现之对学校有筹建之功,但广西地方政府却煞费苦心将杨东莼从上海请来,任命其为广西省立师范专科学校校长。甚至在杨东莼被迫辞职之后,广西省立师范专科学校又从上海聘请陈望道等人到校任教。可见当时的广西对外省人才的渴求,对杨东莼等有共产党背景的学人的包容。这种求贤若渴和兼容并包的态度,成为众多进步学人,甚至有共产党背景的学人赴广西省立师范专科学校任教的原因。

林砺儒、张映南、曾作忠、曹伯韩、宋云彬、陈翰笙、陈竺同、谭丕模、阎宗临、张世禄、杨荣国、吴世昌、张毕来之所以任教国立桂林师范学院,则与桂林文化城有关。桂林师范学院筹建于1941年,当时全面抗战已经进入第五年,大批文化人南渡西迁到了桂林。上面13位学人,大多是因为战争而选择桂林作为他们生活和工作的城市。上面13位学人中,只有曾作忠一人为广西籍贯,其余皆外省籍人,其中宋云彬、陈翰笙、陈竺同、杨荣国、张毕来是未公开身份的共产党员。

冯振、陈竺同、谭丕模、杨荣国、张毕来、舒芜选择在南宁师范学院任教,大都是他们任教桂林师范学院的延续。上面6人中,陈竺同、谭丕模、杨荣国、张毕来4人原为桂林师范学院的教授。舒芜虽然未曾在桂林师范学院任教,但他最初接受的却是桂林师范学院的聘书,只是当他实际入职的时候,桂林师范学院已经迁到南宁,并且更名为南宁师范学院,因此,他是应桂林师范学院之聘却就职于南宁师范学院。冯振属于例外,他是广西籍贯,原为无锡国学专修学校(在桂)代理校长,抗战胜利后没有离开广西,1949年受聘为南宁师范学院中文系主任。

上述31位学人,各有其政治信仰、文化关怀和学术抱负,《独秀学人录》围绕这31位学人的学术生涯叙写评传。20世纪中叶的中国战火纷飞,冲突激烈,甚至有过“华北之大,放不下一张平静的书桌”的叹息,但是上述31位学人在艰苦卓绝的环境中潜心学术,寻求救国救民之路,并成为一代学术先贤,他们的学术道路和学术成就,对于我们应该有诸多启示。

2022年,广西师范大学建校90周年。近十多年来,我曾参与《师说新语》《民国师范》《校长纪事》《师大故人》《师大故事》《大学里的作家梦》《从雁山园到独秀峰》等校史文化书籍的编撰,这些书籍,或侧重讲述故事,或聚焦文学学科,如今这部《独秀学人录》,立足于学人,着眼于学术,辐射到学科,让我们感受到这些先贤卓然的文化根脉,感喟于这些先贤独秀的学问英华。

全书目录

独秀千年跨越,文脉流转常新

31位文化大师评传,90载独秀精神传承

在广西师范大学90年的办学历程中

先贤荟萃,大师云集

他们宛若星辰一般散射着光辉

照耀广西师范大学砥砺前行的漫漫征途

来源:《独秀学人录》广西师范大学出版社