我校65项成果获广西第十二次社会科学优秀成果奖

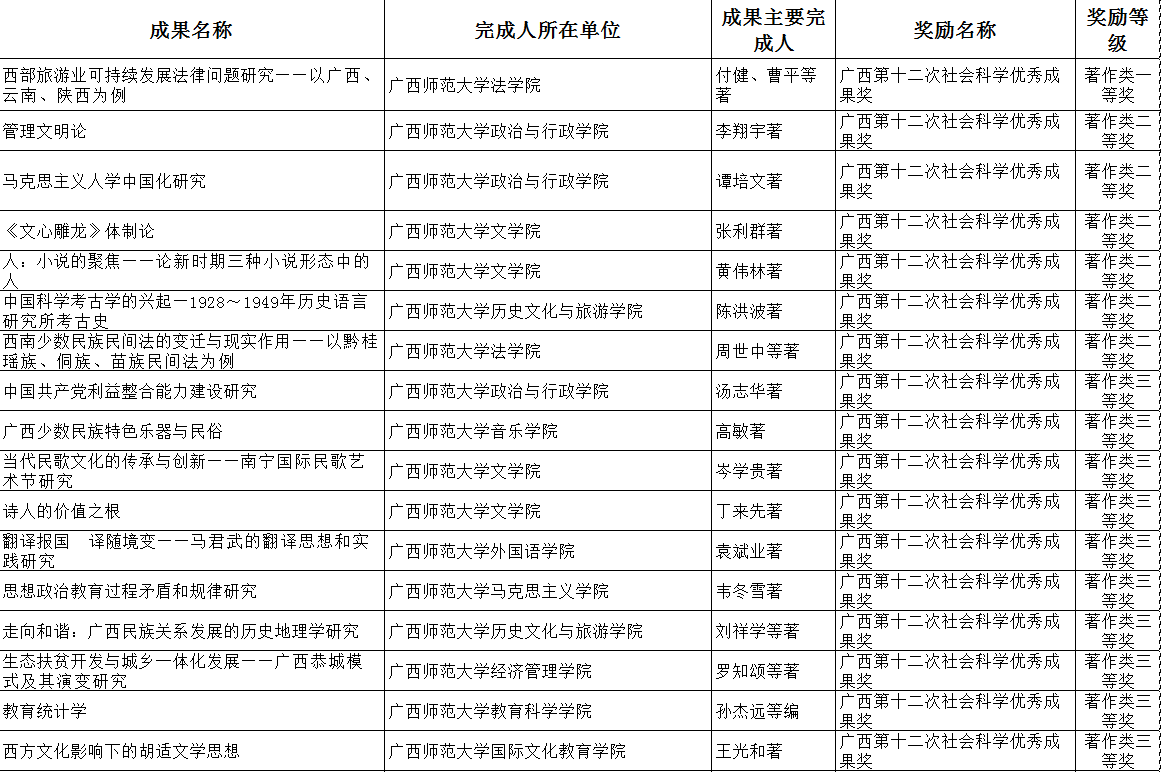

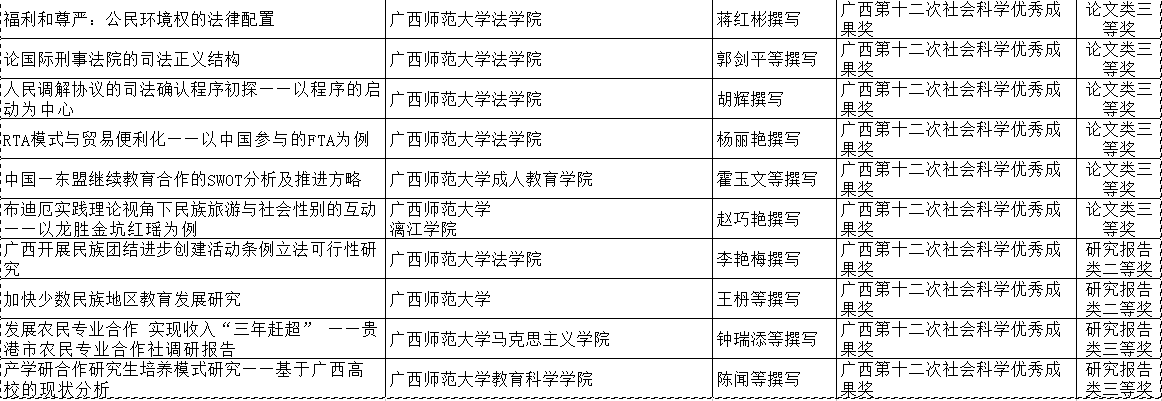

3月4日,广西第十二次社会科学优秀成果奖颁奖典礼在南宁隆重举行。全区共评选产生广西第十二次社会科学优秀成果奖439项,其中,一等奖21项、二等奖133项、三等奖285项。我校65项研究成果获奖,一等奖1项,二等奖24项,三等奖40项。其中,著作类成果一等奖1项,二等奖6项,三等奖11项;论文类成果二等奖16项,三等奖27项;研究报告类成果二等奖2项,三等奖2项。其中,著作类一等奖奖金20000元,二等奖10000元,三等奖5000 元;研究报告类一等奖奖金12000元,二等奖6000元,三等奖3000元;论文类一等奖奖金8000元,二等奖4000元,三等奖 2000元。

从我校获得广西第十二次社会科学优秀成果奖的情况来看,呈现以下可喜之处:一是社会科学优秀成果奖数量居全区高校第二,体现出我校在保持人文社会科学特色和优势的同时,人文社会科学研究水平稳步提升、基地建设稳步推进和服务社会成效显著。二是女性教师获奖成果明显增加。本次共25项获奖成果作者系女性教师,占我校获奖总数的38.5%,说明自我校女性发展研究所成立两年多来,关注女性素质的提升,加强女性发展的理论与实践研究,取得丰富的成果。三是获奖成果题材广泛,特色浓郁。以广西经济社会发展为研究对象取得的成果达到15项,内容涉及经济发展、法律法规、文化繁荣、民族地区教育等多项领域,充分体现出我校研究者增强服务意识,科学研究紧密结合地方经济社会发展,努力积淀出凸显区域特色的科研成果。

但从我校参加本次评奖与获奖的情况来看,也体现出今后应努力的方向:在我校申报的339项科研成果中,著作类成果59项,论文类成果269项,研究报告类成果11项。学术论文这一传统优势版块申报数占申报总量的79.4%,研究报告类成果依然是相对薄弱版块。本次评奖中,我校未能实现研究报告类成果一等奖的突破。此外,本次获奖教师以中年教师为主。今后,我校需要加强对青年科技人才的“传、帮、带”工作,提升青年人才的科研水平和服务地方经济文化的能力,进一步推进青年科技人才在服务广西“十二五”发展中发挥更大的作用。只有通过多方合作、产学研对接,有效聚集创新要素和资源,才能构建协同创新新模式,形成协同创新新优势,集聚和培养一批拔尖创新人才,产生一些重大标志性成果,为实现富民强桂新跨越提供智力支撑和人才保障。

获奖目录